A Modern Tale of Two Brothers. Begitulah Guardian memberi sub-judul untuk menggambarkan kakak beradik, Shaun dan Lee, yang mengambil jalan hidup berbeda: Shaun mualaf dan berganti nama menjadi Abdul, sedangkan Lee berkeliling Inggris untuk ikut reli anti-muslim. Keduanya tetap berhubungan, berusaha menghormati pilihan masing-masing, dan tetap merasa menjadi saudara karena, ujar Abdul, “darah lebih kental daripada air”. Namun, perbedaan jalan hidup keduanya bukan berarti tidak membawa masalah, paling tidak secara psikis. “I wasn’t expecting this,” ujar Lee. “It’s not something you’d expect a white man to do.” Kalau kau orang kulit putih, tidak sewajarnya kau menjadi muslim. “It’s like you’re going backwards,” kata Lee saat menyaksikan kawan-kawan muslim Abdul makan pakai tangan.[i]

Kategori: Sastra

Tulisan-tulisan tentang sastra

Mungkin paradoks, tetapi kita patut berterima kasih kepada Tere Liye atas status FB-nya yang tuna sejarah itu. Saya senang karena banyak tanggapan, baik yang halus maupun kasar, yang satir hingga yang sinis, yang memberi kita wawasan mengenai peran non-ulama dalam revolusi kemerdekaan, tentang politik anti-komunis Orde Baru, tentang politik pemisahan Islam—kafir yang semakin menguat belakangan ini. Penulis tuna sejarah di zaman ini ternyata tidak bisa diterima begitu saja! Bukankah itu menggembirakan?

Saya mungkin adalah salah satu pembaca yang dibayangkan Mahfud Ikhwan di saat-saat awal menulis Ulid. Saya orang desa yang hidup di kota dan masih “ndeso”. Desa saya, seperti desa-desa jutaan anak Indonesia yang lahir pada tahun 1970an-1980an, memiliki dinamika yang mirip dengan Lerok-nya Ulid: diselimuti kemiskinan dan mengalami goncangan dahsyat karena perubahan mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya. Karenanya, kenikmatan utama yang muncul dari membaca Ulid adalah identifikasi ‘kedesaan’—pengalaman masa kecil dan remaja di desa, pengalaman menghadapi perubahan besar, dan pengalaman pergi dari desa.

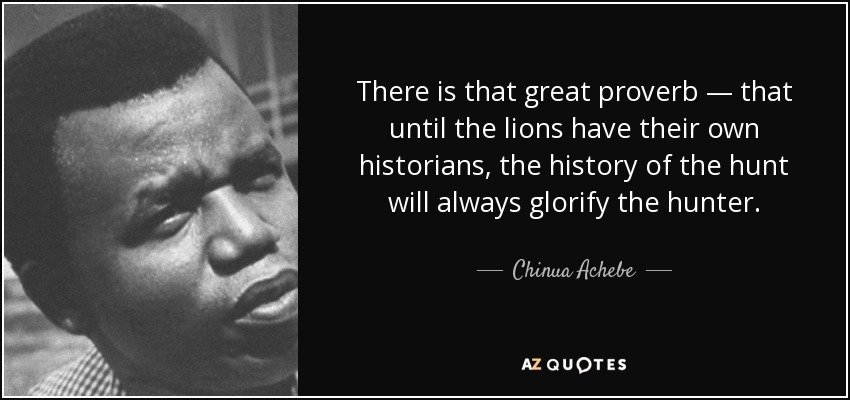

Di antara sekian banyak sastrawan ternama Nigeria, Wole Soyinka dan Chinua Achebe bisa dianggap sebagai yang paling terkenal dan berpengaruh, baik di dalam negeri maupun internasional. Di Indonesia, posisi mereka bisa kita sejajarkan dengan WS Rendra dan Pramoedya Ananta Toer. Keempat sastrawan tersebut, dengan caranya masing-masing, banyak mengeksplorasi kondisi keterjajahan negerinya dan memberi pengaruh pada cara pandang terhadap identitas masyarakatnya. Eksplorasi seperti yang mereka lakukan itulah yang kemudian melahirkan sebuah disiplin akademis bernama Kajian Pascakolonial pada awal dasawarsa 1990an. Tepatnya, eksplorasi macam apa yang dilakukan oleh mereka dan banyak sastrawan, seniman, dan intelektual lain sehingga bisa melahirkan satu disiplin akademis tersendiri? Tanpa mengesampingkan peran yang lain, pertanyaan itu akan coba saya jawab dengan mendekati tulisan-tulisan Chinua Achebe dan memfokuskannya di bidang sastra—awalnya, isu-isu dalam kajian ini memang muncul dari sastra.

Saya hanyut dalam cerita. Saya terbawa ke dunia lain saat membaca Gempa Waktu. Saya tidak bisa berhenti membaca Bumi Manusia sebelum selesai. Saya merasakan amarah Minke dan mengagumi kecantikan Annelies. Afrizal Malna membuat saya seperti diserbu benda-benda di sekitar saya. Saya terombang-ambing dalam pikiran-pikiran gelap, aneh, tapi nyata dari tokoh-tokoh dalam Ziarah. Saya merasakan ketulusan cinta yang sederhana dari puisi Sapardi. Saat membaca Ulid, saya ditarik menjadi orang desa, yang bangga dengan masa kanak-kanak sekaligus penuh getir merasakan kemiskinan yang mengungkung kampung. Saya terjebak di jejaring intertekstual puisi-puisi Saut Situmorang.

“Tokoh-tokoh dalam novel ini membawa saya pada kerinduan menjadi orang Indonesia…A must read!!!”

-Riri Riza –

“Tidak ada tokoh dalam novel Laskar Pelangi.” Kalimat itulah yang menyeruak bagai udara yang bebas dari balon sabun yang meletup dalam kepala saya di sebuah diskusi kecil dengan beberapa teman pada pertengahan Januari (2013) silam. Waktu itu, kami sedang membicarakan sebuah novel berjudul Ulid Tak Ingin ke Malaysia karya Mahfud Ikhwan, khususnya tentang hubungan narator dan tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Kenapa saya bisa sampai berkata begitu? Bukankah Laskar Pelangi banyak dipuji karena, salah satunya, dianggap berisikan tokoh-tokoh yang menginspirasi, seperti yang bisa kita lihat dalam kalimat Riri Riza yang saya kutip di atas?